Treiber des Netzausbaubedarfs

Download

Zum Erreichen der Energiewende plant der Bund den massiven Ausbau der dezentralen Stromerzeugung. Auf der Verbrauchsseite sollen Mobilität und Heizen CO2-frei elektrifiziert werden. Der dazu notwendige Ausbau des verbindenden Stromnetzes ist sowohl verbrauchs- als auch erzeugungsgetrieben.

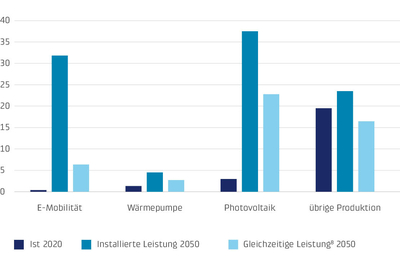

Mit der Energiewende nimmt die Anzahl dezentraler Verbrauchs- und Produktionsstätten massiv zu. Leistungsbedarf, Dynamik und Volatilität sowie Komplexität und Risiko im Verteilnetz steigen in Folge parallel an. Nur wenn das Netz gut auf die Veränderungen ausgerichtet ist, kommt der zu-sätzliche Strom auch beim Kunden an. Um dies zu leisten, müssen die Verteilnetze signifikant aus-gebaut werden. Haupttreiber sind sowohl der Verbrauchs- bzw. Lastzuwachs durch E-Mobilität und Wärmepumpen als auch die zusätzliche dezentrale Erzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen.

Entwicklung der Leistung

Schon heute entspricht die schweizweit installierte Leistung von Photovoltaik jener aller Schweizer Kernkraftwerke zusammen (3.1 GW). Gemäss Zahlen des Bundes soll die Leistung aus Photovoltaik bis im Jahr 2050 um das Zwölffache auf 37.5 GW ansteigen. Auf der Verbrauchsseite sieht es ähnlich aus: Etwa 400'000 Wärmepumpen sind heute in der Schweiz installiert. Für 2050 erwarten Prognosen 1.5 Millionen. Wenn an einem kalten Winterabend alle Wärmepumpen in Betrieb sind (5.6 GW) und zusätzlich nur 10 % der erwarteten 3.6 Millionen Elektroautos gleichzeitig laden, entspricht das einer Zusatzlast von 9.6 GW. Diese Zusatzlast ist so hoch wie die gleichzeitige Höchstlast der gesamten Schweiz im Jahr 2020.

Verteilung des zusätzlichen Leistungsbedarfs nach Regionen und Netzebenen

Die Energiewende fordert von Stromnetzen insbesondere im ländlichen Mittel- und Niederspannungsnetz massiv mehr Leistung. Gerade hier – wie auch in periurbanen bzw. vorstädtischen Netzgebieten – sind die Transportkapazitäten bislang jedoch gering. Der grösste Netzausbaubedarf besteht somit ausserhalb städtischer Gebiete im Mittel- und Niederspannungsnetz. Das Verteilnetz muss stets auf die mögliche gleichzeitige Maximalbelastung in jedem Abschnitt des Netzes ausgelegt werden. Hingegen ist die transportierte Energiemenge für die Auslegung des Verteilnetzes irrelevant.

Ländliche Verteilnetze vor massiven Herausforderungen

Mit der Energiewende steigt der lokale, dezentrale Leistungsbedarf an die Verteilnetze durch Erzeugung und Verbrauch massiv an. 90 bis 95 % der Photovoltaik-Leistung werden an das Mittel- und Niederspannungsnetz angeschlossen, 75 % davon in ländlichen Gebieten.

Im Verbrauch zeigt sich ein ähnliches Bild: Private Ladestationen für die E-Mobilität haben aufgrund des schwächer ausgebauten öffentlichen Verkehrs und voraussichtlich geringen Angebots an Schnell-ladestationen in ländlichen und periurbanen Gebieten eine grössere Verbreitung als in Städten. Zudem leben auf dem Land überproportional viele Eigenheimbesitzer, welche im Gegensatz zu Mietern selbst über ihre privaten Ladestationen für die E-Mobilität und ihre Wärmeaufbereitung entscheiden. Mangels Alternativen (wie z. B. Anschluss an Fernwärme- oder Gasnetze) wird auch die Durchdringung von Wärmepumpen in ländlichen Gebieten rascher vonstattengehen und höher ausfallen als in periurbanen und städtischen Gebieten.

Praktisch alle neuen Infrastrukturen aus der Energiewende (Photovoltaik-Anlagen, Lade-stationen für E-Mobilität und Wärmepumpen) werden an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Einzig grosse Photovoltaik-Anlagen und Schnellladestationen für die E-Mobilität werden an das Mittelspannungsnetz angeschlossen.

Ein überproportional grosser Teil dieser neuen Anschlüsse erfolgt in ländlichen Gebieten. Entsprechend der hier typischen dünnen Besiedlung wurden die Verteilnetze in der Vergangenheit auf einen geringen Leistungsbedarf ausgelegt. Dadurch sind sie bislang weitaus weniger dicht, leistungsfähig und redundant und erfordern einen umso stärkeren Netzausbau. Dies gilt insbesondere dort, wo die heutigen Netze nur über geringe Reserven verfügen. Als zusätzlicher Kostentreiber wirkt dabei die vielfach anspruchsvolle Topologie ländlicher Regionen.

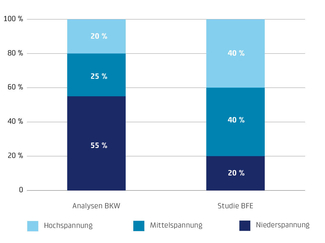

Berechnungen der BKW mit realen Verteilnetzdaten verdeutlichen diese Aussagen: Mit einem Anteil von 55 % fällt der grösste Kostenanteil für den erforderlichen Verteilnetzausbau im Niederspannungsnetz an. Es folgen das Mittelspannungsnetz mit 25 % und schliesslich das Hochspannungsnetz mit 20 %.

Einfluss des Kundenverhaltens

Ein aus Verteilnetzsicht «geschicktes» Kundenverhalten kann den Netzausbaubedarf für die Energiewende erheblich reduzieren. Analysen der BKW stimmen mit den entsprechenden Sensitivitätsanalysen der Verteilnetzstudie des BFE überein. Entsprechend dieser Analysen kann sich der Ausbaubedarf im Vergleich zum Basisszenario des BFE um bis zu CHF 18 Milliarden reduzieren oder um bis zu CHF 36 Milliarden erhöhen. Die Kundinnen werden damit zu Schlüsselakteurinnen im Elektrosystem.

Leistungsbegrenzung von Photovoltaik-Anlagen

Leistungsbegrenzungen von Photovoltaik-Anlagen, wie die Reduzierung ihrer Leistung auf 70 %, könnten den Ausbaubedarf um 30 % senken und dennoch den Gesamtanteil von Solarenergie im Netz erhöhen. Bei dieser Regelung wird lediglich ein geringer Anteil der Jahresenergie verloren.

Intelligente Lastreduktionen und -verschiebungen

Lastreduktionen und -verschiebungen, insbesondere durch «netzorientiertes Laden» für E-Fahrzeuge, könnten den Netzausbau um CHF 8 Milliarden reduzieren. Im Gegensatz dazu könnten ungünstige Ladelösungen den Bedarf um CHF 33 Milliarden erhöhen. Durch intelligente Gebäudeautomation und bewährte Laststeuerungssysteme kann die Netzbelastung effektiv reduziert werden.

Synergien und Lösungsansätze

Die Potenziale von Photovoltaik-Anlagen und E-Mobilitätsladestationen sind trotz ihrer Asynchronität relevant. «Smartes Netz» und «Netzladen & Kappung 70 %» bieten Lösungsansätze zur Reduzierung des Netzausbaubedarfs.

Dynamische Notfallsteuerung

Die BKW unterstreicht die Bedeutung einer dynamischen Notfallsteuerung zur Prävention von Stromausfällen. Ein flächendeckendes Steuersystem für diverse Anlagen kann dazu beitragen, die Netzstabilität zu gewährleisten.

Intelligente Gebäudeautomation

Mit einer abgestimmten Gebäudeautomation über alle Energieformen und Geräte lässt sich die Energieeffizienz erhöhen und durch Steuerung des Verbrauchs die maximale Belastung auf die Verteilnetze signifikant reduzieren, ohne dass die Kunden eine Komforteinbusse erleiden. Dank Gebäudeautomation geht im Falle einer Leistungsbegrenzung von Photovoltaik-Anlagen am Anschlusspunkt keine Energie verloren.

Notwendigkeit der Netzausbau-Zieldefinition

Für ein erfolgreiches Meistern der Energiewende und zur Vermeidung unnötiger Kosten für die Gesellschaft ist ein breit abgestützter, verbindlicher Konsens zu den Ausbauzielen der Verteilnetze sowie dem realistischen Umsetzungshorizont erforderlich. Die zentralen Fragen bei der Festlegung dieser Ziele lauten: Welchen zukünftigen Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft soll das Netz gerecht werden? Und wieviel Netzausbau ist bis 2050 überhaupt realisierbar?

Realistische Ziele als Grundlage einer erfolgreichen Energiewende

Kundenverhalten spielt eine entscheidende Rolle bei den Kosten für den Netzausbau, wie Studien des BFE und der BKW zeigen. Die Auswirkungen können beträchtlich sein, mit einer möglichen Verdopplung oder sogar einer Reduzierung um mehr als die Hälfte. Diese Unwägbarkeiten machen die Planung für Netzbetreiber zu einer komplexen Herausforderung.

Dazu kommt, dass jeder Netzausbau nicht nur finanziell, sondern auch logistisch anspruchsvoll ist. Von der Trassenplanung über Verhandlungen mit Grundeigentümern bis hin zur Materialbeschaffung sind viele Schritte nötig. Zudem fehlt es an Fachkräften, was den Druck auf die Umsetzung der Energiewende weiter erhöht.

Übermäßige Anforderungen an den Netzausbau verursachen nicht nur hohe Kosten, sondern können die Energiewende insgesamt verzögern. Für eine erfolgreiche Energiewende sind daher realistische und verbindliche Ziele erforderlich. Während die Verteilnetzstudie des BFE keine klare Position zu verbindlichen Zielen einnimmt, betont die BKW deren Notwendigkeit.

Methodik zur Ermittlung des Netzausbaubedarfs

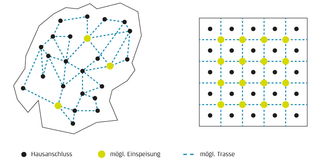

Für eine realistische Abschätzung des Netzausbaubedarfs sind Modelle erforderlich, welche hinreichend gut mit der Realität übereinstimmen. Dies lässt sich nur durch digitale Modelle echter Netze sowie einer möglichst realistischen Modellierung des (heutigen und zukünftigen) Verhaltens jeder einzelnen Kundin gewährleisten.

Die Verwendung von synthetisch modellierten Netzen und homogenem Kundenverhalten kann zu ungenauen Ergebnissen führen. Im Gegensatz dazu sind die tatsächlichen Verteilnetze und das Verhalten der Nutzer stark inhomogen. Für präzise Prognosen des Netzausbaubedarfs sind realitätsnahe Modelle essentiell. Diese berücksichtigen die Komplexität und Eigenheiten des bestehenden Netzes. Ungenaue Modelle, die diese Faktoren nicht einbeziehen, können die Planung erheblich fehlerhaft gestalten.

Fazit

Die zum Teil unterschiedlichen Ergebnisse der Verteilnetzstudien des BFE und der BKW sind primär auf die verschiedenen angewandten Modelle zurückzuführen. Da für die Verteilnetzstudie des BFE keine realen Netze zur Verfügung standen, wurde ein synthetisches Modell verwendet. Dabei führt die Annahme einer homogenen Anordnung des Netzes je Netzebene und je Teilgebiet jedoch zu falschen Schlussfolgerungen: Einerseits wird der Netzausbaubedarf aufgrund von Erzeugungsanlagen (Photovoltaik) und zusätzlichen Lasten (Ladestationen für E-Mobilität und Wärmepumpen) vor allem in Nieder- und Mittelspannungsnetzen unterschätzt. Andererseits wird das Potential regelbarer Orts-netztransformatoren (rONT) überschätzt. Auch bei den Lasten geht die Verteilnetzstudie des BFE in ihrem synthetischen Modell von einer homogenen Verteilung aus, welche der Realität nicht entspricht.